Pendahuluan Topik pilihan penulis dalam tugas akhir ini adalah menulis tentang sepak bola, setidaknya berdasarkan dua alasan utama. Pertama, meskipun kelas amatir penulis termasuk hobi bermain dan menonton pertandingan sepak bola. Bermain sepak bola baik sekadar olahraga, ataupun dalam pertandingan resmi pernah penulis rasakan, pun menonton sepak bola dari tingkat kampung hingga pertandingan resmi. Penulis begitu menikmati sepak bola, baik sebagai pemain juga sebagai tontonan yang entah melihat secara langsung, menonton di televisi, mendengarkan siaran pertandingan di radio, atau mendengarkan gosip teman-teman tentang skor pertandingan hingga status transfer pemain bola.

Kedua, sepak bola dari segi pertandingan, pemain, dan penonton ternyata bisa dikaji dari berbagai bidang disiplin ilmu. Padahal kita tahu permainan sepak bola yang diikuti oleh dua kesebelasan, masing-masing tim kesebelasan tentu berjumlah sebelas orang. Bersama seorang wasit, dua orang hakim garis praktis semuanya berjumlah dua puluh lima orang, namun dua puluh orang pemain, berebut satu buah bola untuk dimasukkan ke dalam tiang gawang yang dijaga keeper. Sederhana sekali tampaknya, tapi lihat saja di tribun ada ribuan hingga puluhan ribuan penonton, belum lagi para penonton sepak bola yang melihat melalui televisi. Konon sebuah pertandingan sepak bola dalam even Piala Dunia, disaksikan oleh miliaran orang melalui siaran televisi.

Karena hal tersebutlah, sepak bola menjadi sangat menarik, permainan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang olahraga. Sepak bola bisa saja dijadikan model dalam kehidupan sosial, ketika Levi-Strauss berbicara tentang struktur sosial, ia menyebutkan, “Kehidupan sosial adalah seperti permainan.” Robert Layton (1997) memperjelas permainan itu adalah sepak bola dan mengatakan, “A sense of what a football match is like, nor will it enable one to predict which team will win the macth.”

Bahkan sepak bola menjadi ekspresi lain, dari sebuah olahraga penuh konflik. Blancard dan Taylor (1985) dalam The Anthropology of Sport menyebutkan, “Conflict take many forms in any particular society, and some of these are often defined by sporting events. In the United States, the conflictive dimensions of football are perhaps the most obvious illustration of this fact.” Itulah sebabnya, setiap berita tentang pertandingan sepak bola sering menggunakan istilah-istilah berbau peperangan.

Sebagai sebuah budaya massa, sepak bola telah menarik minat para ilmuwan dengan pelbagai latar belakang: sosial, ekonomi, politik, filsafat. Victor Matheson dari Departemen Ekonomi William College, Inggris, dalam penelitiannya di tahun 2003 menyimpulkan bahwa klub-klub profesional di Eropa dan Amerika Selatan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang signifikan kepada negaranya. Setiap klub, dengan perputaran uang triliunan rupiah, setidaknya mempekerjakan 3.000 karyawan. Atau holiganisme di Inggris yang menarik minat para sosiolog dalam meneliti pendukung sebuah kesebelasan. Para pemikir sudah lama menaruh minat pada olahraga ini. Albert Camus pernah bilang bahwa dirinya berutang kepada sepak bola karena olahraga ini mempertontonkan soal moral dan tanggung jawab. Di masa mudanya, Camus pernah jadi kiper, karena itu ia punya lebih banyak waktu merenungkan pertandingan. Claude Levi-Strauss, Sartre hingga Gramsci juga sudah menulis kajian filsafat sepak bola. Di Australia, pengelola klub menyeleksi pemain dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud[1].

Sisi lain lain dari sepak bola, ternyata menyentuh dunia magis. Menurut Malinowski ketika permainan diliputi perasaan emosional, antara harap dan cemas mendalam akan ditemukan unsur-unsur magis. Penuturan wasit Jimmy Napitupulu (Kompas, 16 September 2005), baik kompetisi Liga Djarum Indonesia 2005 serta liga sebelumnya, ia mengetahui sejumlah kebiasaan daerah yang mengikutsertakan kepercayaan spritual dalam memburu kemenangan ”Seperti di Stadion Dipta Gianyar, Bali. Ada kebiasaan menggosokkan minyak babi pada tiang gawang serta titik kick off. Stadion Agus Salim Padang, Sumatera Barat. Di sana kalau kita melakukan inspeksi sebelum pertandingan, penjaga gawangnya minta kepada kita agar tidak masuk dalam gawang. Di stadion Brawijaya Kediri, sebelum pertandingan ada tiga butir telur yang persis diletakkan di titik kick off. Di stadiun 17 Mei, Banjarmasin, khususnya di lapangan, akan terlihat nampan di dalamnya terdapat dua gelas kopi kosong serta lisong yang masih menyala.

Peristiwa Piala Dunia Spanyol 1982, Sindhunata mencatat:

“Kamerun datang dengan dukunnya. Ke Stadion Vigo si dukun menenteng koper yang berisi bulu-buluan. Sebelum pertandingan, ditaburkanlah bulu-buluan itu terutama di lapangan tengah dan daerah berbahaya sekitar gawang. Dan nyatanya, permainan Kamerun seperti “tersulap”. Underdog ini menahan Italia: 1-1. Selama putaran pertama bahkan mereka tidak terkalahkan. Mereka tersisih dari putaran kedua hanya karena kalah perbedaan gol terhadap Italia. Mereka bahkan sempat mempertontonkan kegalakkan kiper Nkono.

Menertawakan “bulu-bulu magie” anak-anak Kamerun sebenarnya tidak adil. “Magie” mereka sebenarnya bahasa lain dari “Tanda Salib”, yang selalu diperagakan kesebelasan Amerika Latin ketika mereka memasuki lapangan. “Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus” itu adalah tambahan rahmat agar mereka makin dapat “mengatasi” ulah si bola.”. (2002:47)

Kesempatan ini, penulis mencoba kemungkinan untuk mengkaji sepak bola dari sudut pandang pos-struktural. Diawali dari pemaparan sepak bola, kemudian fakta multikulturalisme dalam sepak bola, hingga melihat nilai-nilai pos-struktural dalam sepak bola.

Sejarah “Si Kulit Bundar”

Berkaitan sejarah asal mula sepak bola, beberapa negara mengklaim sebagai tempat asal mula terjadinya sepak bola. Artinya sejarah bola tidak tunggal, Cina, Inggris, suku Indian, Yunani, Jepang punya cerita tersendiri tentang sepak bola.

Mengutip dari Succernova.com dijelaskan bahwa, tanggal 20 Mei 2004 Asosiasi sepak bola Internasional (FIFA) dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-100 secara resmi mengakui bahwa sepak bola berasal dari negeri Tirai Bambu. Di Cina sepak bola sudah dimainkan orang sejak 7.000 tahun yang lalu—sebuah masa yang panjang dari sebuah klaim yang salah. Selama ini orang menganggap sepak bola lahir di Inggris pada abad 19. Para penulis sejarah sepak bola juga seolah keberatan mengakui Cina sebagai negeri yang melahirkan sepak bola. Inggris, dan Eropa pada umumnya, sesungguhnya hanya mengembangkan olahraga ini dari apa yang sudah ditemukan oleh orang-orang Asia Tengah.

Petualang Italia, Marco Polo (1254-1324), mengenalkan sepak bola modern dari Cina dan Jepang sewaktu kembali ke Eropa. Tapi para peneliti masih berdebat apakah petualang itu satu-satunya orang yang berjasa membawa sepak bola ke sana. Sebagian meragukan, sebagian lagi yakin Eropa telah “mencuri” permainan ini dari Asia kuna lewat Marco Polo.

Catatan tertua tentang sepak bola ditemukan di Cina dari masa Dinasti Tsin (255-206 Sebelum Masehi). Manuskrip itu mencurigai, permainan ini diperoleh secara turun-termurun sejak 5.000 tahun sebelumnya. Pada zaman Tsin, permainan yang dinamai tsu chu ini awalnya dipakai untuk melatih fisik para prajurit kerajaan. Kemudian berkembang menjadi permainan yang menyenangkan kendati sulit dilakukan. Pemainnya tak hanya anggota kerajaan tapi juga rakyat di seluruh Cina.

Satu tim terdiri dari enam orang yang berlomba memasukkan bola dari kulit binatang yang diisi rambut ke lubang jaring berdiameter 40 sentimeter. Jaring setinggi 10,5 meter ditancapkan di tengah lapangan yang dikelilingi tembok, mirip lapangan bola voli di zaman sekarang. Dengan tsu chu, orang Cina memahirkan kungfu. Aturan tsu chu sangat sederhana: bola tak boleh disentuh tangan dan tim yang menang adalah mereka yang paling banyak memasukkan bola ke dalam lubang jaring.

Orang Jepang memainkan olahraga ini setelah pedagang dan siswa mereka menyambangi Cina. Selain diperkenalkan oleh orang Cina sendiri ketika mendatangi negeri-negeri sekitarnya. Dinasti Cina terkenal sebagai bangsa penjelajah. Orang Jepang mengadopsi tsu chu dengan lebih kreatif. Mereka menamainya kemari. Pemainnya dua sampai 12 orang. Gawangnya berupa dua pohon yang berdiri sejajar. Olahraga ini sangat riuh karena para pemain saling berteriak jika sedang mengendalikan atau akan menendang bola. Setiap pemain tidak dibolehkan menjegal atau melukai lawan.

Kemari mencapai puncak popularitas pada abad 10-16. Di tahun inilah, Marco Polo datang ke sana karena sudah mendengar tentang permainan ini. Peneliti yang meragukan Marco Polo sebagai pembawa sepak bola ke Eropa karena di daratan ini sudah ada permainan bola ratusan tahun sebelum Marco Polo lahir. Hanya saja permainan bola di hampir semua negara Eropa sebelum abad 18 mirip rugbi di zaman sekarang.

Di Yunani bermain bola sudah dikenal 800 tahun Sebelum Masehi dengan nama episkyro dan harpastron. Pasukan Romawi yang menyerbu Yunani tahun 146 Sebelum Masehi kemudian mengadopsi permainan ini dan menyebarkannya seiring penaklukan wilayah-wilayah Eropa. Kaisar Romawi Julius Caesar tercatat sebagai penggemar harpastrum. Ia memakai permainan ini sebagai olahraga melatih fisik pasukannya. Di Roma, luas lapangan harpastrum menyesuaikan dengan jumlah pemain. Suatu kali harpastrum pernah dimainkan oleh lebih dari 100 orang. Karena itu sepak bola lebih mirip kerusuhan massal.

Penulis Romawi, Horatius Flaccus dan Virgilius Maro menyebut harpastrum sebagai permainan biadab. Olahraga ini kemudian dilarang di seluruh negeri. Sejarah sepak bola Eropa kemudian diwarnai oleh bredel-membredel.

Orang Inggris mulai mengenal sepak bola pada sekitar abad 8 M. Sama seperti di Romawi, permainan bola di Inggris jauh lebih brutal. Dimainkan di lapangan yang luas atau jalanan berjarak 3-4 kilometer. Raja Edward II menyebut sepak bola sebagai “permainan setan yang dibenci Tuhan.” Ia melarang rakyatnya melakukan olahraga ini pada April 1314, terutama untuk kalangan ningrat. sepak bola dianggap kampungan karena menggunakan tengkorak manusia sebagai bola. Raja khawatir jika prajurit terlalu sering bermain bola mereka lupa latihan berkuda dan panahan untuk menghadapi pasukan musuh. Raja-raja Inggris berikutnya melanjutkan larangan itu hingga Ratu Elizabeth I (1533-1608).

Dalam buku The Anatomie of Abuses yang ditulis Philip Stubbes tahun 1583 kekerasan itu terekam sangat jelas. “Ratusan orang mati dalam satu pertandingan ini,” tulis Stubbes. Pemain yang selamat banyak yang cedera parah: kalau tak patah kaki, pasti remuk tulang punggung, atau kepala bocor, mata picek dan seterusnya. Stubbes, seorang puritan yang serius, mengampanyekan larangan sepak bola hingga gereja-gereja turun tangan. Apalagi ketika itu permainan bola dilakukan saat hari minggu Sabath. Orang yang mencuri-curi bermain bola dan ketahuan dimasukkan penjara selama seminggu.

Di Prancis sepak bola juga dilarang. Orang Prancis yang mengenal bola dari tentara Romawi pada 50 Sebelum Masehi, juga bermain tanpa aturan dan tanpa batasan jumlah pemain. Akibat larangan itu, sepak bola yang dinamakan soule ini baru kembali dimainkan orang pada abad 12 M. Tetapi dilarang kembali oleh Raja Felipe V di tahun 1319 yang diteruskan oleh raja-raja Prancis berikutnya.

Kekerasan sepak bola juga terjadi di Amerika Tengah. Suku Indian dan Aztek juga sudah memainkan sepak bola ratusan tahun yang lalu. Hanya saja pada suku Aztek permainan bola merupakan gabungan dari permainan basket, voli dan sepak bola sekaligus. Di kalangan orang Indian, sepak bola lebih mirip perang antarsuku yang digelar di lapangan mahaluas dan berhari-hari jika skor masih imbang. Dengan pemain setiap tim berjumlah 500 orang, permainan bernama pasuckaukohowog ini menghasilkan korban yang cedera berbulan-bulan. Sebelum bertanding para pemain melakukan ritual seperti sebelum maju perang. Mereka mengecat tubuh dan wajah dengan gambar tertentu untuk menolak bala.

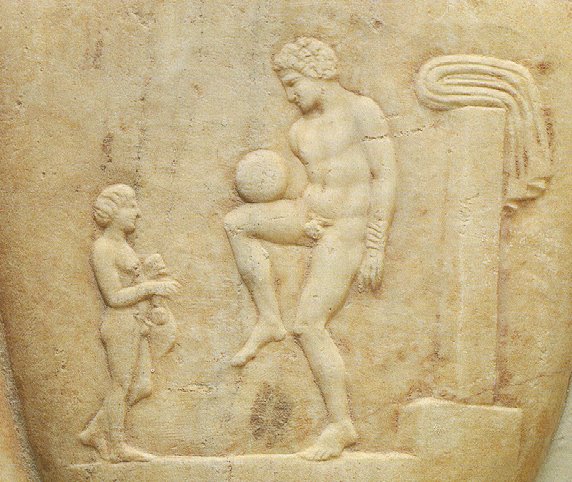

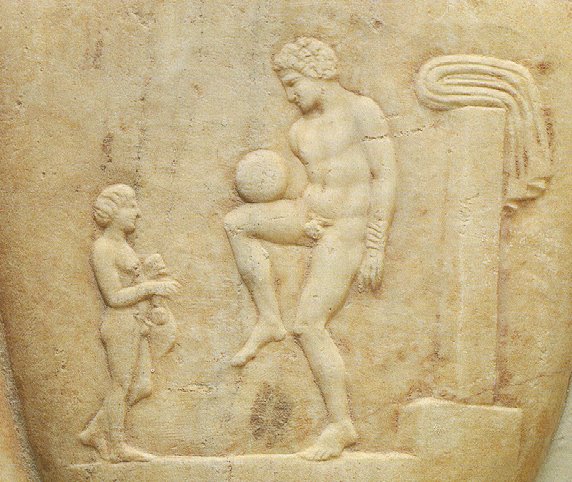

Sumber lain yang ditulis seorang analis bola Erwin Kustiman di Harian Republika (21 Juni 2004) yang mengutip buku The World Game, A History of Soccer yang ditulis pakar sejarah sepak bola dari Universitas La Trobe Bundoora Victoria Australia, Bill Murray, kemunculan sepak bola sejatinya sudah bisa dijejaki (traced) di awal peradaban manusia sejak awal Masehi. Masyarakat di era Mesir Kuna, tulis Murray, sudah mengenal permainan ini dengan bola yang dibuat dari buntalan kain linen. Salah satunya, konon masih tersimpan di museum sepak bola di Inggris. Peradaban Yunani purba juga telah memainkan permainan yang menggunakan bola, sebagaimana terpapar pada relief-relief di dinding museum. Orang Yunani purba menyebut permainan itu sebagai episcuro.

Pada relief itu terlukis anak muda memegang bola bulat dan memainkannya dengan paha. Sekira abad kedua, episcuro hijrah ke Roma dan peradaban Romawi menyebutnya harpastum. Dikisahkan, Kaisar Romawi Julius Caesar juga menggandrungi main utak-atik dengan bola itu. Namun, Horatius dan Virgilius meremehkannya. Bahkan, Ovidius menyebut permainan itu brutal, kasar mendekati biadab, dus tidak akan cocok dimainkan perempuan. Meski menjadi “wacana kontroversial” di kalangan elite Romawi kuno, toh spirit kolonialisme Romawi ke berbagai belahan Eropa, membawa serta “bibit permainan sepak bola” itu ke luar daratan Eropa, yakni Britania Raya.

Murray menulis bahwa sepak bola itu bukan semata milik peradaban Eropa. Kata Murray, peradaban Aztek di Benua Amerika Latin sana, juga sudah mencicipinya. Di kawasan peradaban tua Asia, Tiongkok, sejak 206 SM pada masa Dinasti Han sudah dikenal adanya olahraga olah bola ini. Dokumen militer setebal 25 bab menyimpan menjadi manuskrip sejarah yang menyimpan catatan tersebut.

Menurut manuskrip itu, permainan bola itu disebut sebagai Tsu Chu. Tsu berarti “menerjang bola dengan kaki”, sementara Chu berarti “bola dari kulit dan ada isinya”. Di Jepang, sejak abad 8 M, konon juga sudah ada permainan ini. Mereka menyebutnya sebagai Kemari. Bola yang dimainkan terbuat dari kulit kijang berisi udara.

Sepak bola dalam catatan sejarahnya memang, berlangsung dengan penuh kekerasan dan tragis. Meskipun juga diakui kekerasan itu masih berlangsung sampai sekarang, ketika terjadi perkelahian antarpemain, hingga kerusuhan oleh penonton. Sepak bola Indonesia mengenal istilah bonek sebutan untuk suporter bola dari Persebaya Surabaya, mereka sering berbuat onar terlebih ketika klub kesayangannya mengalami kekalahan.

“Masyarakat pecinta sepak bola dunia tentu tidak bisa melupakan peristiwa di Brussel, Belgia, 19 Mei 1985. Jarum jam menunjuk angka lima saat sekitar 60 ribu orang mulai merangsek ke dalam Stadion Heysel. Sebagian di antara mereka rada mabuk. Petang itu dua klub bergengsi, Juventus dan Liverpool, hendak bertarung memperebutkan lambang kehormatan dunia klub sepak bola Eropa: Piala Champions.

Ada Platini dan Paolo Rossi di Juve. Ada Bruce Grobbelaar dan Kenne Dalglish di Liverpool. Menghadapi pertandingan yang bakal dahsyat itu, dengan pendukung fanatik masing-masing yang seolah siap bertempur, semua pihak telah siaga. Tak seorang pun cemas. Di dalam stadion, kubu pendukung sudah dipisahkan. Para penggemar kaos hitam-putih (Juve) di sektor kanan dan fans kaos merah di sektor kiri. Mereka melambai-lambaikan bendera klub—sebuah perwujudan esprit de corps yang penuh gairah.

Di antara kedua kubu terdapat sektor Z. Sektor netral ini ditempati orang-orang Belgia, tak jelas mereka mendukung tim yang mana. Lalu datang pula sebuah keluarga kecil, orang Italia meski bukan anggota klub penggemar Juventus. Tapi, sungguh, menjual tiket di sektor Z kepada orang Italia adalah sebuah kesalahan fatal yang dibuat panitia.

Dalam hitungan detik stadion penuh dengan nyanyian perang, pukulan genderang yang menghentak jantung, dan percikan kembang api. Bendera-bendera dikibarkan. Teriakan-teriakan penonton kian memacu adrenalin. Pelan tapi pasti, spirit kedua kelompok pendukung itu makin terpisah.

Kira-kira pukul 19.00 ketika pertandingan babak pertama tengah berlangsung dan Juve unggul 1-0, tiba-tiba saja puluhan pendukung Liverpool menyerbu ke arah penonton di sektor Z. Orang-orang Italia itu tewas. Situasi kacau. Kerusuhan tak terbendung. Banyak penonton terjepit. Dalam waktu kurang 10 menit, 39 orang mati”. (www.koran tempo.com)

Tetapi mengingat satu sisi dari sepak bola saja, bukanlah hal menyenangkan. Pembahasan berikut ini mencoba melihat keberadaan sepak bola yang menentang rasisme dan individualisme. Sepak bola menegakkan multikulturalisme dan membawa misi kemanusiaan untuk mensejahterakan umat manusia.

Nonindividual dan Multikulturalisme

“Hei Munez kemarilah!” kata seorang pelatih sepak bola Newcastle United, kepada salah seorang calon pemain bola. Ia melanjutkan instruksinya, “Saat aku bilang mulai, aku ingin kau lari secepat mungkin ke gawang, paham?” Munes menjawab, “Ya”. Segeralah pelatih itu menendang bola menuju dalam gawang, beberapa kali ia melakukannya dan Santiago Monez pemain muda berbakat, seorang imigran gelap yang terbang ke Inggris untuk mengadu nasib di sepak bola profesional ternyata tidak bisa mendahului kecepatan bola.

Setelah itu sang pelatih bertanya, apa yang dipelajari dari ketidakmampuan mengejar bola tersebut. “Engkau bisa mencetak gol dari jarak jauh” terang Munez, ternyata bukan itu yang dimaksud pelatih. “Tidak. Bola bergerak lebih cepat dari dirimu, ini kita oper mengerti? Kita ini unit bukan pertunjukkan satu orang. Nama (klub) di depan seragam lebih penting dari nama (pemain) yang di belakang”

Dari dialog dalam sebuah film dokumentasi tersebut, penulis mencoba memahami dua hal. Pertama, kemampuan individu meskipun hebat bukanlah utama dalam permainan sepak bola, karena sepak bola merupakan tim kesebelasan bukan pertunjukkan satu orang. Kedua, sepak bola bisa diikuti siapa saja dengan latar belakang apapun. Erat kaitannya dengan multikulturalisme dalam pemain sepak bola, olahraga ini dalam prakteknya berusaha keras melawan rasisme.

Afrika Selatan, setahun tahun 1948 orang kulit hitam didiskriminasi. Martabat mereka diinjak-injak. Tidak kurang 200.000 orang kulit hitam meringkuk di penjara dengan perlakuan yang tidak layak. Banyak di antara mereka disiksa dan mati di penjara. Nelson Mandela sendiri diasingkan dengan kejam 27 tahun lamanya. Sepuluh tahun pertama ia mendekam di tahanan tanpa koran, tanpa radio, dan tidak boleh di kunjungi siapapun.

Namun tim sepak bola Afrika Selatan berusaha menghapus catatan kelam tersebut, perlahan-lahan mengatasi perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan golongannya. Piala Dunia 1998 mereka mengusung seemboyan “one nation, one soul”. Memang secara psikologis, kesebelasan “Bafana Bafana” ikut memupuk persaudaraan nasional Afrika Selatan. “Teman terbaik penulis adalah orang kulit hitam,” kata gelandang Afrika Selatan, Mark Fish (Sindhunata, 2002a:159)

Dari Afrika Selatan kita beralih ke Belanda. Seorang teman dari Blitar pernah bertanya kepada penulis “Kamu tahu siapa pemain bola yang penulis senangi?” Tentu saja jawaban penulis “Tidak!” “Dialah Pattrick Kluivert, pemain penyerang dari tim Nasional Belanda”, jawabnya. Penulis masih bingung kemudian mencoba bertanya alasannya. “Karena Kluivert berasal dari Suriname, sementara Suriname banyak orang asli Jawa”. Penulis baru mengerti penjelasannya, kenapa orang Indonesia mencintai pemain Belanda, melainkan ada pemain yang nenek moyangnya dari tanah Jawa.

Tentang multikulturalisme sepak bola Belanda, Sindhunata (2002b) menceritakan:

Saya rasa, penulis adalah serdadu Oranye yang sejati. Begitulah pengakuan diri pemain Belanda, Patrick Kluivert, suatu kali. Soldaat van Oranye, serdadu Belanda itu ternyata bukan hanya Edwin van der Sar, Jaap Stam, dua bersaudara Frank dan Roland de Boer, Dennis Bergkamp, Bert Kontertman, Ed de Goey, dan para pemain kulit putih lainnya.

Di samping Kluivert, serdadu Belanda itu ternyata juga pemain berkulit hitam, Michael Reziger, Clarence Seedorf, dan Aron Winter. Malahan jendral yang memimpin serdadu Belanda itu juga berkulit hitam, Frank Rijkaard. Di bawah Rijkaard, tidak terasa lagi adanya perbedaan antara pemain Belanda asli dan pemain Belanda berdarah Suriname.

Selain Belanda, sesungguhnya multikulturalisme menarik melihat kesebelasan tim nasional Prancis. Di sana ada Zinedine Zidane (asal Aljazair), Marcel Desailly (asal Kamerun), Lilian Thuram (asal Senegal), Patrick Vieira (asal Senegal), atau David Trezeguet yang berdarah Argentina. Lalu masih ada pemain-pemain terkenal black atau colored lainnya, seperti Thierry Henry, Sylvain Wiltord, Louis Saha, dan Claude Makelele.

Baik Belanda maupun Prancis adalah pantulan dari proses sosial yang kini sedang terjadi di Eropa, yakni proses yang menuju masyarakat multikultural. Prosesi ini terjadi karena sejarah masa lalu Belanda maupun Prancis. Di masa lalu, Belanda dan Prancis sama-sama menjelajah untuk menemukan dunia baru. Akibatnya, sekarang baik Belanda maupun Prancis mempunyai anggota masyarakat yang berbeda-beda dan tidak seragam. Perbedaan ini membuahkan keuntungan positif (Sindhunata, 2002b:314).

Bahkan Azyumardi Azra (2004), ikut berbicara tentang sepak bola. Menurutnya:

Sepak bola kini semakin melintasi batas-batas sosial, kultural, etnis, agama, ideologi, dan negara. Tetapi, agaknya sepak bola Eropa, khususnya, lebih dari sepak bola di kawasan-kawasan lain, seperti di Amerika Latin, semakin menampilkan dunia kita yang semakin multikultural, yang pada gilirannya cepat atau lambat mengharuskan adanya pandangan dunia dan sikap multikulturalisme, yang pada gilirannya terejawantah dalam kehidupan sehari-hari.

Ada dua argumen oleh Azyumardi: pertama, meningkatnya migrasi orang-orang dari wilayah-wilayah yang sebelum Perang Dunia II merupakan jajahan atau koloni negara-negara, khususnya Prancis, Inggris, dan Belanda. Kedua, globalisasi yang mengurangi restriksi-restriksi dalam lapangan kerja. Pada saat yang sama penciptaan Uni Eropa telah memungkinkan klub-klub profesional di Eropa merekrut para pemain dari negara lain secara hampir tanpa batas.

Masyarakat Eropa sedang menjadi masyarakat multikultural. Mereka bergerak menuju pada hidup rukun dalam keberagamaan. Kata Joseph Weiler, profesor dari Harvard yang juga pengamat Uni Eropa, masyarakat Eropa harus mau menerima perbedaan tanpa meniadakan perbedaan itu (Sindhunata, 2002b:316). Dengan multikultural dalam sepak bola ini, diharapkan Eropa menjadi lebih menghargai perbedaan, dan meniadakan ketertindasan terhadap negara-negara terbelakang yang dianggap sebagai dunia ketiga.

Piala Dunia 2006 di Jerman, bukti multikultural ini makin terlihat pada negara-negara lain. Menurut Erwin Kustiman, bahwa:

Seolah ingin mengolok-olok manusia yang memang senang membuat stigma, juga membuat hierarki (penggolongan) atas nama kasta, ras, juga agama. Jerman pada masa Perang Dunia lekat dengan keangkuhan ultranasionalisme ala Hitler, yang melemparkan manusia ke lembah kenistaan diskriminasi.

Namun, lihat kini, di Jerman (bersatu)—yang tak lagi dipisahkan sekat ideologi—tertayang wajah dunia yang memang multikultural dari sananya, lewat sajian sepak bola. Bahkan, di tubuh tim dari negara yang sempat mengapungkan jargon ultranasionalisme Deutsche Ubber Ales itu juga terdapat pemain berkulit hitam, Gerald Asamoah (kelahiran Mampong, Ghana).

Sebaliknya, siapa bilang di tubuh tim Angola, hanya berderet prajurit hitam? Di sana juga terselip seorang berkulit putih, Paulo Jose Figueiredo. Pemain kelahiran 28 November 1972 dan berposisi sebagai gelandang ini memiliki darah Portugal. Namun, ia lahir di Malange, Angola, hanya tiga tahun sebelum kemerdekaan Angola pada 1974. Orang tuanya memang sempat kembali ke Portugal saat perang saudara mulai menggayuti Angola. Meski begitu, Fugueiredo, tak pernah lupa tanah kelahirannya.

Di tim Azzurri Italia, juga terselip nama Mauro Camoranesi yang sejatinya berdarah Argentina. Pemain kelahiran 4 Oktober 1976 sempat mencuatkan kontroversi di negeri asalnya, karena memilih Azzurri ketimbang Albiceleste.

Hal sama juga menggejala di tim asal Asia. Siapa nyana Skuad “Samurai Biru” Jepang juga dihuni pemain asal Brasil, Alessandro “Alex” Santos. Pemain kelahiran 20 Juli 1977 ini, memilih memperkuat Jepang sejak 2002. Sejak 1997, ia memperkuat klub setempat, Shimizu S. Pulse (www.pikiran-rakyat.com)

Dari kesebelasan tim nasional negara-negara dunia, nampaknya sedikit berbeda dengan yang terjadi dengan tim-tim elite dunia. Meskipun Ronaldinho gelandang serang tim Barcelona Spanyol, sempat terharu ketika kesebelasan lawan memberikan standing applaus kepadanya atas kehebatannya bermain. Mungkin Ronaldinho terharu, sebab ia teringat nasib temannya Samuel Eto’o yang mengalami perlakuan rasis.

Tahun 2005, dua klub Spanyol, yaitu Real Zaragoza dan Racing Santander, pendukung mereka menghina Samuel Eto’o, pemain Barcelona asal Kamerun sebagai balasan Federasi Sepak bola Spanyol mendenda dua klub tersebut. Mengutip dari bbc.com perlawanan dilakukan organisasi sepak bola dunia FIFA melawan rasisme.

November 2004, FIFA juga menjatuhkan denda atas Federasi Sepak bola Spanyol sebesar £45.000 karena beberapa pemain Inggris diejek secara rasial dalam pertandingan persahabatan di Madrid. Dan pernyataan Domenech menjelang pertandingan Prancis-Spanyol muncul pada hari yang sama saat FIFA mengumumkan sanksi yang lebih berat bagi asosiasi sepak bola yang gagal menerapkan hukum pemberantasan rasisme.

Mulai Bulan Juli 2006, FIFA akan memberlakukan hukum tegas untuk memberantas rasisme, antara lain memberlakukan pengurangan angka bagi klub yang penggemarnya melakukan ejekan rasialis. Menurut Presiden FIFA, Sepp Blatter, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum itu adalah asosiasi sepak bola negara bersangkutan. “Dan jika mereka tidak melakukan seperti yang diharapkan, maka Komite Eksekutif FIFA harus campur tangan.”

Dalam Piala Dunia di Jerman, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) bahkan telah berkampanye melawan rasisme dan akan menghukum pemain yang rasis. Namun kejadian tersebut meskipun berhasil diminimalisasi, ternyata masih saja tetap terjadi.

Zinedine Zidane, maestro sepak bola dunia, tidak saja karena keterampilan individunya, tapi juga perilakunya yang baik di lapangan, tiba-tiba berbalik dan menyeruduk pemain belakang Italia, Marco Materazzi, saat pertandingan tinggal sepuluh menit lagi. Sebagai pemain kunci, Zidane tentu terbiasa disakiti secara fisik. Namun dalam perjalanan kariernya, ia dapat menerima kekerasan di lapangan itu. Lalu mengapa tiba-tiba Zidane, di puncak kariernya, gagal menahan emosi dan mengorbankan prestasi sebagai pemain terbaik dunia?

Pers dan sejumlah pengamat sepak bola percaya, Materazzi telah memprovokasi Zidane dengan pernyataan sangat menyakitkan dan sensitif, itu bisa saja berkaitan dengan keyakinan yang dianut Zidane. Kelompok antirasisme di Paris, SOS Racism, mengutip sumber-sumber yang mengetahui, menyatakan bahwa Materazzi menuding Zidane sebagai ‘teroris kotor’.

Materazzi telah membantah soal itu. Tetapi, FIFA yang bertekad melawan rasisme, harus menyelidiki soal ini secara serius. Dan, Zidane tidak boleh diam dan membiarkan tetap menjadi korban. Dia harus mengatakannya, mewakili ratusan juta manusia yang mencintainya, dan mereka yang selama ini disakiti (www.republika.com).

Dari fakta sepak bola tersebut, penulis mencoba menarik benang merah yang berkaitan dengan pos-modern, menurut Alois A Nugroho:

Pos-modernisme masih menjanjikan keberlangsungan hidup dan bahkan keberlangsungan dari hidup yang sejahtera. Bentuk moderat dari pos-modernisme ini akan kita sebut sebagai “multikulturalisme”.

Multikulturalisme memuat banyak kelebihan etis maupun praktis, namun dia mengandung kekurangan dalam satu hal besar, yakni membatasi fungsi rasio hanya sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera. Rasio sebenarnya dapat beroperasi dengan bertolak dari pangkalan yang sama sekali tak berhubungan dengan pengalaman langsung, berkelana di wilayah-wilayah abstrak dan berhenti pada oasis-oasis abstrak dari gurun abstrak tanpa tepi. Rasio adalah operasi imajinasi, namun imajinasi itu adalah imajinasi rasional, artinya imajinasi yang memiliki disiplin diri.

Dalam arti ini, salah satu nilai lebih dari pos-modernisme ialah bahwa ia mendorong terjadinya konsientisasi. Kaum pinggiran diberanikan untuk membongkar atau mendekonstruksi rasionalitas-rasionalitas opresif dan mengubah sejarah serta masyarakat melalui “kata-kata” mereka sendiri.

Kalau melihat spiritualitas posmodern bahwa hubungan dengan orang lain dianggap sebagai yang bersifat internal, esensial, dan konstitutif. Aspek lain adalah organisme, kaum pos-modern tidak merasa seperti makhluk asing yang hidup dalam alam yang jahat dan tidak peduli melainkan merasa kerasan di dunia (David Ray, 2005:32). Dalam sepak bola hal tersebutlah yang diperjuangkan, orang berkulit hitam ataupun imigran mendapatkan tempat yang layak dengan teman-temannya yang berkulit putih.

Oleh karena itu, kenyataan yang sangat relevan bagi pos-modernisme adalah multikulturalisme. Begitupun kewajiban yang sangat relevan bagi pos-modernisme adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak untuk berbeda secara budaya (the right of cultural diversity). Lebih lagi, pos-modernisme yang sangat menggarisbawahi sekat-sekat yang ditimbulkan oleh incommensurability pun sama sekali tidak menganjurkan “benturan peradaban”. Sebaliknya yang dianjurkan ialah “toleransi” dalam bentuk norma “non-cruelty” antarmanusia dan dengan demikian juga antarperadaban (Rorty, 1989: 189-198 dalam Nugroho, 2005).

Dari “sepak bola multikultural” itu, menurut Erwin Kustiman:

Kita belajar bahwa perbedaan kultural tidak masalah. Justru, menjadi modal memperkaya sebuah tim. Setiap orang dari sebuah entitas kultural, ras, dan agama berbeda, tentulah punya pola pikir dan cara hidup berbeda. Akan tetapi, karena perbedaan itulah, semua saling tahu tempatnya masing-masing dan saling menghormati. Multikulturalisme dalam sepak bola, karenanya, seiring sejalan dengan sikap inklusif. Mengenyahkan segenap etnosentrisme, fanatisme, dan eksklusivisme sempit! Sayangnya, justru di panggung kehidupan keseharian, perbedaan manusia yang niscaya itu, justru begitu mudah memercikkan anarkisme. (www.pikiran-rakyat.com)

Maka dari waktu ke waktu, dari monokulturalisme berubah menjadi multikulturalisme, hingga terjadilah pengakuan akan keberadaan dan kemampuan individu lain terlepas dari perbedaan warna dan asalnya. Terbuktilah sepak bola benar-benar menembus batas olahraga.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi.

2004. “Sepabola Multikultural dan Multikulturalisme”. Harian Kompas, 22 Juni 2004.

Blanchard, Kendall and Cheska, Alyce Taylor.

1985. The Anthropology of Sport an Introduction, Bergin & Garvey Publisher, Inc: Massachussetts.

Douglas, Mary Tew and Isherwood, Baron.

1979. The World of Goods, Basic Books, Inc., Publishers: New York.

Griffin, David Ray.

1995. “Pendahuluan: Spritualitas dan Masyarakat Modern” dalam Griffin, David Ray, Visi-Visi Pos-modern, Spritualitas & Masyarakat, Yogyakarta: Kanisius.

Layton, Robert.

1997. An Introduction to Theori in Anthropologi, Cambridge University Press: United Kingdom.

Sindhunata.

2002a Air Mata Bola Catatan Sepak Bola Sindhunata, Penerbit Kompas: Jakarta

2002b Bola-Bola Nasib Catatan Sepak Bola Sindhunata, Penerbit Kompas: Jakarta

2002c Bola di Balik Bulan Catatan Sepak Bola Sindhunata, Penerbit Kompas: Jakarta

“Benturan Peradaban, Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio”. Alois A Nugroho, harian Kompas, 4 April 2003. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/04/Bentara/229955.htm

“Jawaban Henri Atas Rasisme”. BBC Indonesia. http://www.bbc.co.uk/indonesian/sports/story/2006/06/printable/060629_rasisme.shtml

“Katakan Zidane” Asro Kamal Rokan, Republika 12 Juli 2006. http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=256167&kat_id=19&kat_id1=&kat_id2=

“Kisah Eropa Mencuri Bola” http://www.ruangbaca.com/ruangbaca/?doky=MjAwNg==&dokm=MDY=&dokd=MjU=&dig=YXJjaGl2ZXM=&on=Q1JT&uniq=Mjk3

“Multikulturalisme Sepak bola”, Erwin Kustiman, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/27/PD09.htm

Sumber: danummurik.wordpress.com